Baulöwe

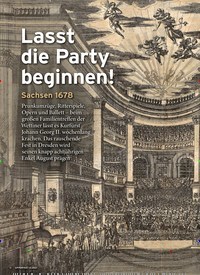

Die Zeit drängt. Zwei Jahre noch bis September 1719, bis die österreichische Kaisertochter Maria Josepha als Braut des jungen Kurprinzen in Dresden eintrifft. Es gilt, sie standesgemäß zu empfangen. Doch das Residenzschloss ist eine halbe Ruine, seit Nord- und Ostflügel im März 1701 teilweise abgebrannt sind. Von Warschau aus erteilt August seine Befehle. Vor allem der Zwinger soll fertiggestellt sein, zudem die Paraderäume in der Residenz. Von früh bis spät schuften Zimmerer, Maurer, Bergleute, Steinmetze bei jedem Wetter – weit über 1000 Leute. Als das Datum naht, schmücken kostbare Wandbehänge, teure Spiegel und Luxusmöbel das Schloss. Zufrieden konstatiert der Bauherr, wie der Prunk von Raum zu Raum zunimmt: Jetzt kann sich Dresden mit anderen europäischen Königsresidenzen messen.

Bereits als junger Mann begeistert sich August für Architektur. Auf seiner Kavalierstour durch Europa hat er ...