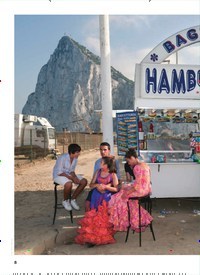

Die erste Begegnung mit weißem* Denken, an die ich mich erinnere, fand in meiner Heimat Guadeloupe statt. Ich war noch ein Kind und mit meinen Geschwistern am Strand – und Touristen machten Fotos von uns. Wir verstanden nicht, warum. Unsere Eltern sagten uns, dass wir uns nicht fotografieren lassen und auch kein Geld annehmen sollten. Erst später habe ich verstanden, warum sie damals so wütend waren: Diese weißen Touristen fragten weder uns noch unsere Eltern, ob wir damit einverstanden waren, dass sie uns fotografierten. Was machten sie mit diesen Fotos? Warum wollten sie uns Geld geben? Fotografierten diese Touristen in ihren eigenen Ländern etwa weiße Kinder und gaben ihnen Geld dafür? Wenn ich heute daran zurückdenke, bin ich immer noch fassungslos.

Rassismus in seiner hasserfüllten Form habe ich wiederum zum ersten Mal erlebt, als ich 1981 nach Frankreich kam, nach Bois-Colombes am Rande von ...